- #広告漫画家向け

ストーリー漫画とは?漫画におけるストーリーの重要性を解説!

ストーリー漫画とは、単に物語を描くだけではありません。キャラクターの成長や感情の揺れを通して読者の心を動かし、記憶に残る体験を届ける表現です。SNS時代の今、「共感され、語られる漫画」を描くには、構造と感情設計が不可欠。本記事では、創作者として知っておきたいストーリー漫画の本質とその影響力を解説します。

目次

ストーリー漫画とは?

「ストーリー漫画とは何か?」と問われたとき、単純に「物語性のある漫画」と説明するだけでは、その本質には届きません。

ストーリー漫画とは、読者に物語という「旅」を体験させ、感情の揺れや登場人物の成長を通じて、読む者の内面に何かを残す――そんな力を持った漫画です。

ページをめくるごとに登場人物の運命が動き、彼らが抱える葛藤や夢が少しずつ明らかになっていく。ときに笑い、ときに涙し、ときにはハッとさせられるようなメッセージに出会う。

ストーリー漫画は、そうした「心の旅路」を提供するメディアであり、それゆえに強い没入感と読後の余韻を生み出します。

かつて、漫画は「子ども向けの読み物」と見なされることも多くありましたが、時代が進むにつれて、その役割は大きく変わりました。

ストーリー漫画は単なる娯楽ではなく、「語られるべき物語」として社会の中で確固たる地位を築いています。

現代においても、読者はストーリー漫画に強く惹かれています。その背景には、「感動したい」「共感したい」「誰かと語りたい」といった欲求があります。

SNSの普及もその傾向を後押ししており、読者はただ読むだけでなく、「感情を誰かと共有すること」までを含めて漫画体験としています。

考察が生まれ、推しキャラが愛され、物語の結末に向かって多くの人が心を寄せる。こうした体験は、ストーリー漫画だからこそ提供できるものです。

一方で、ストーリー漫画と比較される、4コマ漫画やギャグ漫画、日常系作品など、ストーリー性が比較的薄い漫画も現代には数多く存在します。

これらは短時間で気軽に楽しめる特性を持ち、忙しい現代人のスキマ時間や気分転換の手段として選ばれています。

このような漫画が「息抜き」であるとすれば、ストーリー漫画は「向き合う体験」です。

物語と向き合い、キャラクターと心を通わせ、自分自身の生き方や価値観にまで影響を与える。それがストーリー漫画の持つ力です。

つまり、ストーリー漫画とは、単なる時間つぶしではなく、「人生の一部になりうる表現」です。

物語に感動し、語り合い、心を揺さぶられる――そんな体験を求めて、今日も多くの読者がストーリー漫画の世界に引き込まれていくのです。

ストーリー漫画の例

一般的に、コミック本や週刊誌などに掲載されているものの多くが、ストーリー漫画に該当します。

代表的なストーリー漫画には『ONE PIECE』『進撃の巨人』『鬼滅の刃』などがあり、物語を通じて世界観やキャラクターの背景が深く描かれています。

また、さまざまなキャラクターの視点から描かれることがあり、複数の物語が交錯するなど、より複雑な構成も最近では多く見られます。

ストーリー漫画は読者に「次が気になる!」という感情を与えることで、継続的に読者を獲得する力があります。

そのため、複数の作品をまとめて週刊誌などに掲載することで、購買意欲につなげやすいという特徴もあります。

ストーリー漫画ではないものの例

一方で、ストーリーを重視しないギャグ漫画や4コマ漫画、超短編漫画は、誰でもいつでも気軽に読めるコンテンツです。

新聞の隅に風刺を効かせた挿絵として掲載されたり、雑誌の合間に日常の4コマ漫画を挟んだりして、数秒程度で楽しめるものが主流です。

ただし、これらの漫画は基本的に継続的な物語を持たないため、次の展開を期待して購読を続けるような導線は作りにくくなっています。

そのため、漫画そのものを目的とした購買意欲には直接つながりにくいのが一般的です。

とはいえ、SNSで連載される作品はファンによって支えられ、シリーズ化やアニメ化等人気を維持している作品も存在します。

ストーリー漫画とそれ以外の違い

ストーリー漫画と、それ以外の漫画では、特徴に明確な違いがあります。最も大きな違いは、「ストーリーや物語の背景が存在するかどうか」です。

また、ストーリー漫画では、時間の経過とともに主人公を含めたキャラクターが成長・変化していく点も非常に重要です。

例えば、ストーリー漫画では、いきなりコミックの100話目を渡されても、物語の背景やキャラクターの関係性が分からず、十分に楽しむことができません。

1話でも飛ばしてしまうと、物語に空白の期間が生じ、ストーリーの理解に支障が出てしまいます。

一方で、4コマ漫画やギャグ漫画のような「ストーリー性を重視しない漫画」は、いきなり100話目を読んでも問題ありません。

これらは物語の積み重ねを前提としていないため、ストーリーや背景、キャラクターを知らなくても、その場で完結した内容をすぐに楽しむことができるのです。

| 特徴 | ストーリー漫画 | それ以外のギャグ漫画・4コマ漫画など |

| ストーリー | あり | なし(必要としない) |

| 物語の流れ | 長編の物語が展開 | 基本的に1話(1コマ、4コマ、超短編など)で完結 |

| キャラクターの成長 | あり | 重視されない |

| 読者への訴求力 | 感情移入しやすい | 深い感情移入よりも、浅い共感や即時的な喜怒哀楽 |

| 読む順番 | 連続して読む必要がある、途中から読んでも理解できない | どこから読んでも楽しめる、理解できる |

ストーリー漫画の生い立ち

ストーリー漫画という言葉は、1950年代半ばにマスコミが手塚治虫の作品を指して使い始めたとされています。

当時、手塚自身は自らの作風を「長編マンガ」と呼び、映画的な構成とスピーディな物語展開を持つ作品を創作していました。これが、ストーリー漫画の原点とされています。

初期作品と革新性

手塚治虫は、初期の長編単行本『新宝島』『火星博士』に続き、劇的なプロローグや、漫画では初めてとなるアンハッピーエンドを導入した『地底国の怪人』を「いわゆるストーリー漫画の第一作」と位置づけています。

彼は、漫画においてドラマツルギー(劇的構成)やキャラクターの感情の起伏を重視し、それまでの漫画にはなかった「悲劇性」を強く押し出した作品を次々と生み出しました。

業界内での反応と用語の変遷

手塚治虫の新しい作風は、当時の漫画業界内では賛否両論を巻き起こしました。

先輩漫画家からは批判的な意見もありましたが、手塚作品は次第に支持を集めていきます。

なお、同様のタイプの漫画を指す言葉として、うしおそうじは「マンガ物語」、編集者の桑田裕は「すじ漫画」と呼んでいた、という証言も残されています。

1960年代以降、漫画の発展

1960年代に入ると、ストーリー漫画は少年漫画や劇画といった形で、日本の漫画人気の中心となっていきました。

これにより、かつて主流だった新聞や一流雑誌を舞台とする「大人漫画」の流れは、次第に主流から外れていくこととなりました。

ストーリー漫画の重要性

ストーリー漫画は、単なる娯楽を超え、読者の感情や価値観に深く訴える力を持つ表現手法です。以下に、その重要性を具体的に見ていきましょう。

1. 読者の感情を動かす

ストーリー漫画では、キャラクターの成長や葛藤、関係性の変化などが丁寧に描かれるため、読者が強く感情移入しやすくなります。

悲しみ、喜び、怒り、感動といった感情体験を物語を通じて追体験することで、作品は単なる「読むもの」から「心に残るもの」へと昇華します。

2. 継続的な読者を獲得できる

物語の続きが気になる「引き」や伏線の回収は、読者の期待感を高め、次回作や続刊への興味を自然と誘導します。

これは定期購読、書籍購入、電子版閲覧など、コンテンツの継続的な消費につながる重要な要素です。

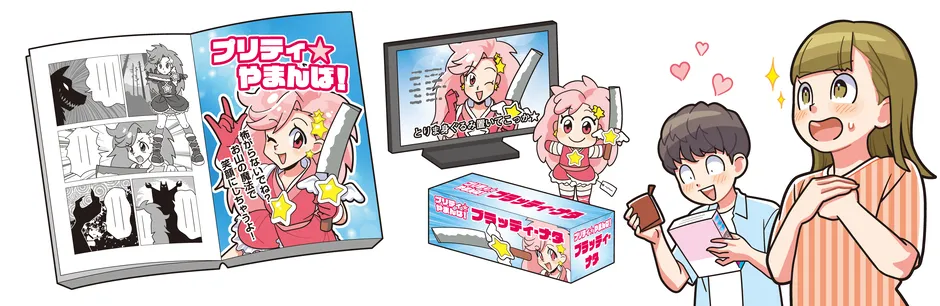

3. メディアミックスへの展開がしやすい

ストーリー性のある作品は、アニメ化・映画化・小説化・ゲーム化といったメディアミックス展開がしやすく、ビジネス的にも大きな価値を持ちます。

明確な世界観やキャラクターが存在することで、他メディアでも魅力が伝えやすくなります。

4. 社会や価値観を反映できる

ストーリー漫画は単なるフィクションでありながら、社会問題や文化背景、時代の空気感を反映するメディアでもあります。

たとえば、戦争・差別・家族の在り方・ジェンダーといったテーマを扱うことで、読者に思考のきっかけや深い共感を与えることができます。

ストーリー漫画の読者の心理とニーズ

読者がストーリー漫画を求めるのは、それが単なる娯楽の域を超えて、「感情を揺さぶる体験」や「人生に影響を与える出会い」をもたらしてくれるからです。

日々、膨大な情報やコンテンツにさらされている現代人にとって、本当に心を動かす作品との出会いは貴重なもの。ストーリー漫画は、その出会いを提供してくれるメディアの一つです。

読者は、ストーリー漫画の中に登場するキャラクターたちに共感し、彼らの喜びや苦悩を追体験することで、現実では味わえないような感情の深みを体験します。

物語の中で誰かが成長し、失い、立ち上がる姿を見て、自分自身の人生を重ねる読者も少なくありません。

たとえば、夢を追う少年の姿に自分を重ねたり、理不尽な世界に立ち向かうヒロインに勇気をもらったりする。

そこには、ただ「読む」という行為以上の意味があります。

また、SNSを交流の場とする時代です。何かを読んだら、それについて語りたくなるし、誰かと感想を共有したくなる。共感できる人と繋がりたい。

ストーリー漫画には、その語るべき「中身」が詰まっています。物語の構造、伏線の回収、意外な展開、そして結末の余韻。

語るに足る厚みのある物語こそ、今の読者に「読んでよかった」と思わせ、誰かに勧めたくなります。

現代の読者がストーリー漫画を求めるのは、そこに「感情」「語り」「共感」「自己投影」といった欲求を満たす要素が詰まっているからです。

漫画は軽い読み物だと思われがちですが、人生を深く考えさせてくれるものでもあり、ストーリー漫画はその力を最大限に発揮するジャンルだと言えるでしょう。

ストーリー漫画を求める読者の心理

・ストーリーに没頭したい

・「続きが気になる」物語性を楽しみたい

・推しキャラを応援したい

・感情移入したい、自己投影したい

・話題の作品を追いたい(SNSで語りたい)

・アニメ化や映画化への期待も含めて読んでいる

SNSでバズる作品や、YouTube・TikTokで紹介される漫画は、ストーリー漫画が中心です。

2024年~2025年の有名どころでは、『呪術廻戦』『チェンソーマン』『推しの子』『薬屋のひとりごと』などがその代表格です。

ストーリー性のない漫画(4コマ・ギャグ・日常系など)が選ばれる場面

・通勤・通学のスキマ時間にサクッと読みたい

・気持ちを切り替えたい/リラックスしたい

・重い話よりも軽い気分で楽しみたいとき

Webtoonや縦スクロール漫画など、気軽に読める「短尺系」コンテンツも依然として人気です。

笑える、癒される、共感系(育児・職場・恋愛日常)などが好まれます。

代表的な作品としては、『コボちゃん』『あずまんが大王』『さざえさん(原作)』『ひだまりスケッチ』『のんのんびより』などが挙げられます。

まとめ

ストーリー漫画とは、ただの娯楽にとどまらず、読者に深い感情体験と心の旅を提供する表現手法です。キャラクターの成長や物語の展開を通して、読者は笑い、泣き、考え、そして誰かと語り合う――そんな“心の動き”こそがストーリー漫画の真骨頂と言えるでしょう。

現代は多様な価値観が交差する時代であり、それに応えるかのように、ストーリー漫画もまたテーマや描き方を進化させ続けています。読者は「自分ごと」として物語に入り込み、共感や発見を求めています。

一方で、ストーリー性のないギャグ漫画や日常系作品も、スキマ時間や気分転換の場面で高い需要を誇っており、用途や目的によって漫画の選ばれ方は変化しています。

しかし、「心に残る作品」「語りたくなる体験」としての価値を持つのは、やはりストーリー漫画ならではです。

ストーリー漫画とは、読者の人生に静かに寄り添い、時に背中を押してくれる、もう一つの現実――そんな存在なのかもしれません。

FAQ

ストーリー漫画とは?

ストーリー漫画とは、登場人物の葛藤や成長を追体験させ、感情の揺れやメッセージを心に残す「物語としての旅」を提供する作品です。ページをめくるごとに展開するドラマ性が読者を没入させ、笑い・涙・気づきを共有させることで、単なる娯楽を超えた「人生の一部」としての読書体験を生み出します。

ストーリー漫画の重要性は?

ストーリー漫画は読者の感情を揺さぶり、キャラクターの葛藤や成長を通じて共感を生み出します。その「続きが読みたい」力が継続的な購読やメディアミックス展開を可能にし、ビジネス価値を高めます。また社会問題や時代背景を反映し、読者に思考や対話のきっかけを提供することで、単なる娯楽を超えた文化的影響力を持ちます。

ストーリー漫画はなぜニーズがあるのか

読者がストーリー漫画を求める心理は、登場人物への共感と自己投影による「感情体験」を得たいからです。キャラクターの葛藤や成長を追うことで、自分の悩みや夢を重ね、感動や励ましを受け取ります。また、SNSで物語を語り共有したい欲求があり、「続きが気になる」強い引きや伏線回収の快感を楽しみます。その結果、推しキャラを応援し、コミュニティで共感を深めることで、ストーリー漫画は単なる暇つぶしを超えた心の拠り所となります。