- #広告漫画コラム

開発ストーリーの書き方を解説!読まれる開発秘話の共通点とは?

商品やサービスの裏側には、開発者の想いや試行錯誤のドラマが存在します。そうした“物語”を伝えるのが「開発ストーリー」。共感や信頼を育み、採用・広報にも効果を発揮します。本記事では、読まれる開発ストーリーの共通点や構成のコツ、漫画表現のメリットまで、実例とともに紹介します。

製品やサービスの裏側には、試行錯誤や情熱、苦労といった“物語”が必ずあります。その物語を伝えるのが「開発ストーリー」です。近年は、この秘話を通じてブランドへの共感を醸成し、採用や広報に活用する企業が増えています。一方で「読まれるストーリーの書き方が分からない」と感じる方も少なくありません。

本記事では、開発ストーリーの基本、読まれる事例に共通する要素、実践的な書き方と注意点に加え、漫画を活用した表現手法までをわかりやすく解説します。

目次

開発ストーリーとは?

開発ストーリーは、商品・サービス・プロジェクトが生まれるまでの過程や、そこに込められた想いを描くコンテンツです。たとえば次の情報を含みます。

| 背景 | なぜその商品を作ろうと思ったのか |

| 課題 | どんな壁・問題があったのか |

| 人間模様 | 開発チームの熱意や葛藤 |

| こだわり | 技術的ポイントや思想 |

| 反響 | 世に出るまで/出た後の反応 |

開発の裏側を可視化することで、読者の共感や信頼を獲得しやすくなる点が大きな特徴です。

開発ストーリー例

株式会社バリュープランニングさまは、自社ブランドのストレッチパンツ開発秘話を漫画化し、お客さまとスタッフへ配布しました。

▼開発秘話漫画の制作背景

こだわりある製品である一方、ストレッチパンツの良さは説明しないと伝わりにくいという課題がありました。文字情報だけでは魅力が十分に届かないと判断し、視覚とストーリーで直感的に伝えられる漫画を採用しました。

▼課題

生地開発や研究所設立など伝えたい要素が多い中で、全体を20ページ前後に収める必要があり、情報の取捨選択と構成の調整が必要でした。

▼こだわり

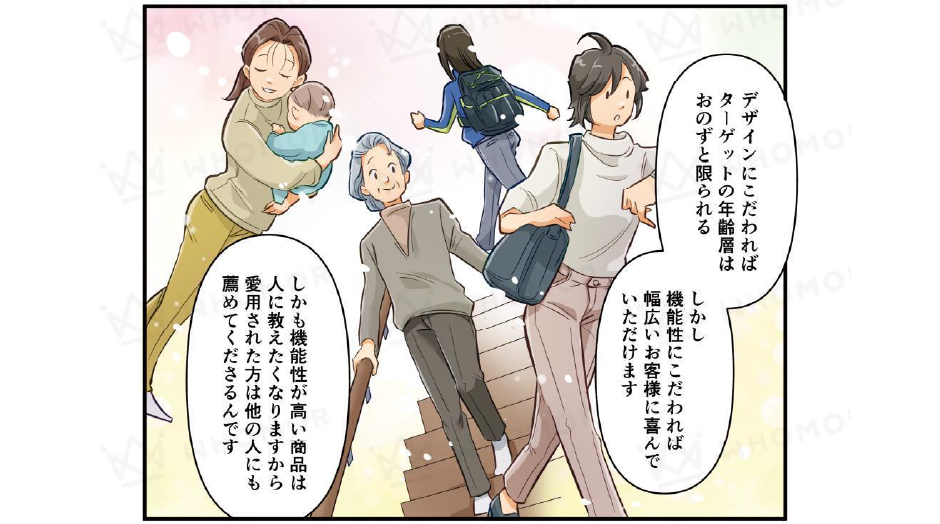

現在は女性が主なターゲットですが、将来的な拡張を見据え、親子三世代が愛用するシーンをラストに描写し、ブランドの理念と使用シーンの広がりを物語として提示しました。

▼反響

漫画はお客さまとの会話のきっかけとなり、購入者への配布を通じて家族・友人への回覧が生まれるなど自然な口コミ導線を形成。社内ではスタッフが読むことで製品理解が深まりし、説明の一貫性と説得力が向上しました。商品カタログより持ち帰りやすく読み返されやすい点も評価され、店舗配布・DM同梱・Web公開・社内研修と多用途に展開されています。

開発ストーリーを書くメリット

1.「この商品、信じられる」と信頼を得やすい

単なる「良い商品です!」と伝えるより、「なぜ作ったのか」「どんな苦労があったのか」を示すことで、読む人は本気度が伝わり信頼が高まります。結果として購入や、既存ユーザーのリピート率が高まるなどの効果も期待できます。

2. 他の商品と差別化ができる

世の中には似た商品やサービスが多い中でも、開発ストーリーの物語が記憶に残り、「あの苦労があってこそ完成したんだ」と覚えてもらえます。

覚えてもらえる=ほかの商品と区別がついており、選ばれやすくなります。

3. 口コミやSNSで広がりやすい

「こんな背景があったなんて!」と驚く話は、人に話したくなります。

SNSでも「この会社の開発秘話が面白かった」と紹介されやすくなり、宣伝費をかけなくても自然に広がります。

特に漫画形式で開発ストーリーを展開することでSNSでの拡散を期待できます。

4.商品をもっと好きになってもらえる

買う前だけでなく、買った後にも「この商品にはこんな想いが込められていたんだ」と知ると、大事に使ってくれるようになります。

商品に込められた想いを知ることで大切に使われ、長期利用やリピートの可能性も高まります。

5.宣伝の材料が増える

一度作った開発ストーリーは、Web記事やSNS投稿、チラシ・パンフレット、イベント/展示会の紹介文などに多用途で転用でき、発信の幅を広げます。

読まれる開発ストーリーの共通点

読者の心をつかむ開発ストーリーには、以下のような共通点があります。

| 課題から始まる | 「何が問題だったのか」「誰が困っていたのか」を冒頭で示し読者が感情移入しやすくする。 |

| 人間ドラマがある | チームの葛藤や個人の決断など、“人らしさ”が描かれている。 |

| 失敗を隠さない | 成功だけでなく遠回りや失敗も素直に伝え、リアリティと信頼を生む。 |

| 目的・信念が明確 | 「なぜやるのか」「何を貫くのか」が一貫していて、読者を納得させる力がある。 |

| 読後に余韻や学びが残る | 読み終えた後に「良い話だった」「自分も頑張ろう」と思える気づきがある。 |

開発ストーリーの実例

他社の開発ストーリー(公開済みのもの)を紹介します。

大手の企業で身近な商品の開発ストーリーですので親しみやすく、開発ストーリーを書くときに参考にしやすいです。まずは カルビー「じゃがりこ開発物語」 をご紹介します。

▼カルビー「じゃがりこ開発物語」の開発ストーリー

| 課題から始まる | カップ入りの携帯型スナックという、前例のない挑戦を起点に物語が進む。 |

| 人間ドラマ | 若手中心の5人チーム(リーダー31歳)による、世代交代期ならではの責任感と葛藤。 |

| 失敗談を隠さない | 生のじゃがいもを使う製造は社内前例がなく、試行錯誤と失敗の連続も紹介。 |

| 目的・信念が明確 | プロダクトアウト志向から、消費者に寄り添う発想へと転換する意思。 |

| 読後の余韻・学び | 新しい価値創造とチーム成長のプロセスが伝わり、読者の納得と共感を生む。 |

▼アース製薬「モンダミン(洗口液)」の開発ストーリー

アース製薬公式サイトの「開発秘話:モンダミン」で公開されています。

| 課題から始まる | 日本でまだ一般的でなかった“クチュクチュ”タイプの洗口液を普及させたいという挑戦が出発点。 |

| 人間ドラマ | 当時の社長の提案を受け、研究部が未知の領域に踏み出す意思決定と奮闘が描かれる。 |

| 失敗談を隠さない | オーラルケア概念が未浸透の時代、受容性への不安と向き合いながら試作・検証を重ねたプロセスが描かれている。 |

| 目的・信念が明確 | 日本人の口に合い、生活習慣として根付く製品をつくるというビジョンが一貫。 |

| 読後の余韻・学び | いまや生活に定着した洗口液の姿から、先駆的な挑戦の価値と時代を動かす意志を感じられる内容。 |

開発ストーリーの書き方

構成を決める(基本テンプレート)

① 開発のきっかけ:

目的:誰が困っていた?

- 開発のきっかけを感じた瞬間は?

- 誰の一言が引き金になった?(お客様・社内・家族 など

② 課題・問題点

目的: どこで何が詰まっていたかを具体化・可視化する。

- 数字で表すと?(例:1年以内の離職率34%、3年以内の離職率67%)

- 既存のやり方は、なぜ機能しなかったのか?

③ 試行錯誤と葛藤

目的: 人の悩み・決断・衝突を描き、物語性を高める。

- どんな試行錯誤や失敗があったか?

- 継続にあたっての葛藤・不安は?

- 最もつらかった瞬間/支えになった実際の一言は?

④ 解決の糸口と突破口

目的: ひらめきや外部刺激で流れが変わる瞬間を示す。

- どの検証データ・ユーザー洞察が転機になったか?

- 誰のどんな観察・発言が鍵だったか?

⑤ 完成に至るまで

目的: 詰めの工程・最後の壁・品質担保の方法を明確にする。

- リリース直前に想定した不備・リスクは?

- 「完成」の判断基準は何か?

⑥ 世に出た後の反応・展望

目的: 数字と声で“結果”を示し、次の一歩を描く。

- KPIや現場の変化、想定外の反応は?

- 今後の改善計画・展開方針は?

⑦ 開発者からのメッセージ

目的: 価値観・信念で締め、宣伝ではなく姿勢を伝える。

- 何を大切にし、これから何を約束するのか?

共感して没頭できるような書き方

開発者や現場の「声」や「感情」が入っていると、読み手にとって親しみやすくなります。 例えば「A社は〇〇を開発しました」よりも「私は在庫表の二重管理をやめるため、思い切って紙を捨てる決断をしました。」の方が響きます。

他にも時刻や匂い・音・光といった具体描写を添えると臨場感が生まれます。例えば「残業をしていたらひらめいた」よりも「午前1時を指した時計の秒針を見つめて、コーヒーを口に含んでいる時、ふと入社時のことを思い出す」という描写を漫画にすることで、現場の情景を醸し出す文章も織り交ぜると良いでしょう。ポイントは、冗長にならない範囲で要所に具体描写を差し込むことです。

仕上げのチェック(誇張なし・読みやすさ重視)

仕上げでは、誇張を避けて読みやすさを最優先に整えます。成功談だけに偏らず、遠回りや失敗も端折らずに織り交ぜることで、物語に厚みと信頼感が生まれます。

専門用語が多すぎる場合は、一般的な言い換えや比喩、必要に応じた短い注釈に置き換えましょう。課題や成果は具体的な数字で裏づけると説得力が格段に増します。さらに、BeforeAfter、タイムライン、スケジュール帳や開発メモなど、手元に残る関連画像があれば積極的に差し込み伝わりやすいよう制作しましょう。

最後の締めは「宣伝」ではなく、自分たちがどんな姿勢・思想で開発に向き合い、誰のどんな悩みをどのように解決し、今後もより良い商品・サービスを届けるために改善を続けるのか、そのスタンスで結ぶのが理想です。

開発ストーリーを書く時の注意点

▼読みやすくするチェックポイント

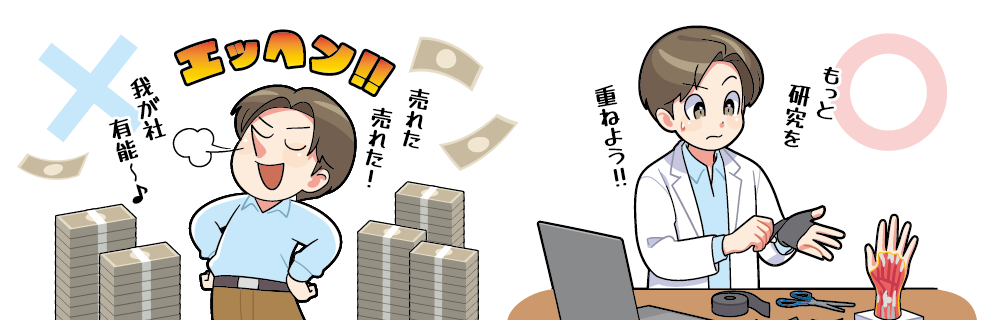

| 自慢話になりすぎない | 謙虚な語り口を意識し、誇張せずリアルな情景描写で臨場感を出す。 |

| 長すぎない | 核となるエピソードに集中。周辺は要点のみに絞り、冗長化を防ぐ。 |

| 時系列が飛びすぎない | 大きなジャンプは避け、整理された流れで読み手を迷子にしない。 |

| 専門用語はかみ砕く | 可能な限り一般語に言い換え。必要語は短い注釈を添える。 |

▼漫画で開発ストーリーを描くメリット

| 感情がダイレクトに伝わる | 表情・しぐさで喜びや葛藤が一目で共有でき、共感が早い。 |

| 難しい内容もスッと入る | 工程や専門用語を絵+セリフで直感的に理解。技術系・BtoBでも有効。 |

| SNSで拡散されやすい | 短尺のストーリー漫画はX/Instagramでシェアされやすく口コミが広がる。 |

| 社内外の共有に便利 | 社内報・企画書・説明会資料も注目度が上がり、理解・記憶に残りやすい。 |

開発ストーリーを漫画で描くコツ

1.背景(なぜ作ろうと思ったのか)

例:お客さまの「こんな商品があったら…」という一言がきっかけ。

2.課題(困っていたこと)

例:既存の方法では手間がかかる、コストが高い

3.試行錯誤(開発中の苦労)

例: 試作品が壊れた、失敗続きで夜遅くまで作業

4.解決(成功の瞬間)

例:ついに完成!動作テストも合格

5.反響(使った人の声)

例:「これで仕事がラクになった!」という笑顔

ポイント:一つの流れで感情の起伏をつけると読者が引き込まれます。

実際の会話を活かす

実際に交わした言葉をそのままセリフにすると、物語のリアリティが一気に高まります。

例)「これ、本当にできるのかな…」「あっ、また壊れた!」「やっと完成だ!」

方言や口癖もあえて残すことでキャラクター性が立ち、読み手は「作った人の人柄」にも惹かれます。飾らない言葉づかいが共感を生みます。

ラストは心温まる余韻で締める

最後のコマには「作ってよかった」と実感できる温度のある場面を置きましょう。

例)お客さまの「ありがとう!」という笑顔/子どもが楽しそうに使う様子/チーム全員で完成品を囲んで喜ぶ瞬間。

読後にあたたかな余韻が残るほど、製品・ブランドへの好感度と想起が自然に高まります。

まとめ

開発ストーリーとは、商品やサービスが生まれるまでの背景・課題・試行錯誤、そして開発者の想いを伝える物語です。これを知ることで読者は共感や信頼を抱き、ブランドへの好感度も高まります。

読まれる開発ストーリーは、課題の提示から始まり、チームや個人の葛藤・失敗を素直に描き、目的や信念が明確で、読後に学びや余韻を残す構成になっているのが特徴です。

執筆時は、背景→課題→試行錯誤→解決→反響→開発者メッセージの流れを意識し、主語を「人」にして感情を盛り込むと伝わりやすくなります。

漫画で表現する場合は、ストーリーをシンプルにまとめ、開発中の会話や失敗談をセリフで示し、最後は「誰かの役に立った瞬間」「これからの目標」で締めると、読者の心に残る印象的な開発ストーリーになります。

FAQ

開発ストーリー漫画とは?

商品やサービスが生まれるまでの背景・課題・試行錯誤、開発者の想いなどを描くコンテンツです。開発の裏側を描くことで、読者の共感や信頼を得やすく、ブランドの好感度向上にもつながります。課題から始まり、失敗・葛藤・反響を経て目的が明確になる構成が効果的です。漫画で表現する場合は、セリフと感情を重視したシンプルな構成が有効です。

開発ストーリーを書くメリットは?

信頼獲得・他社との差別化・情報の拡散力・商品への愛着アップ・コンテンツの転用性の高さです。 背景や想いを伝えることで「信じられる商品」に変わり、記憶に残りやすく、SNSでの拡散やリピーター獲得にもつながります。Webや紙媒体など多用途にも活用可能です。

開発ストーリーを書く時の注意点は?

開発ストーリーを書く際は「読みやすさ」がポイントです。自慢話にならぬよう謙虚に描き、時系列や専門用語を整理して読者を迷子にしないことが大切です。漫画で描くなら、会話や表情で感情を可視化し、最後は心に残る余韻で締めましょう。