- #広告漫画コラム

社史とは?具体的な作成方法と失敗しやすいポイントを解説

社史は、企業の成長や文化を伝える大切な記録です。創業者の思いや社員の声、時代ごとの出来事をまとめることで、社内の一体感や採用活動、信頼構築にも役立ちます。特に、最近は漫画や動画を活用した親しみやすい社史も注目されています。本記事では、失敗例や成功のポイントを交えながら、魅力的な社史の作り方をわかりやすく解説します。

目次

社史とは?

社史とは、企業の歴史や成長の過程をまとめた記録のことです。

創業からの歩みや事業の変遷、社内外の重要な出来事などを整理し、企業のアイデンティティや価値観を伝える役割を果たします。

フォーマットは様々で、簡単な箇条書きや小説風のもの、雑誌形式、漫画、動画など幅広く展開されています。

社史は単なる歴史の記録にとどまらず、企業文化を共有し、社員の一体感を高めるための重要なツールとなります。

社長にとっては、起業からの成長を振り返る機会となり、既存社員にとっては入社前後の変化や成長を楽しめる内容となります。

また、新入社員にとっては、会社の歴史を知ることで企業文化を理解し、協調性を高める大きな助けとなるでしょう。

社史には何を記載する?

社史には、以下のような内容を記載するのが一般的です。

- 創業の背景(企業の設立経緯や、創業者の思い)

- 事業の発展と変遷(主要な事業の変遷や、成長の軌跡)

- 重要な出来事(合併・買収、新規事業の立ち上げなど)

- 社長メッセージ(企業の未来展望や理念)

- 社員の声(既存社員や新入社員の視点)

- 写真・資料(社内行事や製品の変遷など)

企業の歩みだけでなく、社員や経営者の声、当時の写真や資料を取り入れることでその企業の成り立ちがわかりやすい社史となります。

社長からみた社史

社長にとって社史は、自社の成長を振り返る重要な資料であり、今後の経営方針を考える際の参考資料となります。

また、次世代へ企業文化や理念を引き継ぐためのツールとしても活用することができます。

既存社員からみた社史

長く働く社員にとって社史は、自社の歴史や発展を振り返ることで、企業への愛着を深めるきっかけとなります。さらに、これまで知らなかった歴史を知ることで、新たな興味関心、仕事の発見につながることもあります。

加えて、会社の歴史を知ることは、新入社員の教育や研修、企業文化の継承といった場面でも活用することができます。

新入社員からみた社史

新入社員にとって社史は、企業文化や価値観を理解するための参考資料となります。

社史を通じて、自分が就職した会社がこれまで何をしてきたのか、どのように成長して現在に至るのかを知ることができます。

また、仕事への向き合い方や協調すべき部分を知ることで、より早く会社に馴染むための助けにもなります。

社史のメリット

- 企業のアイデンティティを明確にできる

- 社員のモチベーション向上につながる

- 採用活動で企業の魅力を伝えやすくなる

- 取引先や顧客に対して信頼感を醸成できる

- 企業文化の継承に役立つ

社史は、社員のモチベーション向上や採用活動、取引先との信頼構築にもつながるため、今後の企業成長に向けて積極的に活用していきましょう。

社史を発行・配布するタイミングは?

社史を発行・配布するタイミングは以下のような場面が一般的です。

- 創業〇周年記念(10年、50年、100年などの節目)

- 経営者交代時(新たな体制のスタート)

- 企業の大きな転換点(M&A、新事業の立ち上げなど)

- 株式上場時(企業の歴史を対外的にアピールする機会)

また、動きが多く成長スピードの早い企業では、この限りではなく、1年や3年といった短期間でも厚みのある社史が制作されることもあります。

さらに、新規案件の営業活動や新入社員研修用として活用するのであれば、節目を待たず、必要なタイミングで作成するのも有効です。

社史は誰が作る?

社史の作成は、企業の広報部門や総務部門が中心となって進めることが一般的です。社内に歴史に詳しいメンバーを集め、社史編集委員会を立ち上げることで、効果的な制作が可能となります。編集委員会は、各部門の代表者で構成され、企画立案、資料収集、スケジュール管理などを担当します。委員長には、決裁権を持つ役員が就任すると、スムーズな進行が期待できます。

また、社史の制作には専門的な知識と経験が必要となるため、外部のライターや編集プロダクションに依頼するケースも多く見られます。外注することで社内リソースの負担を軽減し、質の高い社史を作成することが可能となります。

一方で、社史の制作には膨大な資料の収集や整理が必要となりますが、これらの作業は原則として社内で行われることが多いため、一般的なPC操作に慣れた人物が良いでしょう。内部・外部どちらで制作するとしても、すべて手書きで行う訳にもいかず、PC操作は必須になってきます。可能であればある程度デザインの理解がある人物の方が社史を作成する際の、デザイン案の部分でおおきく貢献できます。

社史作成にかかる費用は?

社史の作成費用は、内容・ページ数・制作手法・内部制作・外部制作などによって大きく異なります。

簡易なパンフレット型の社史であれば、数万円程度から制作可能な場合もありますが、ハードカバーの本格的な社史(A4判・200ページ、オールカラー)を制作する場合、企画・制作費として数百万円程度が一般的とされています。

社史作成にかかる日数は?

社史の制作期間は、ページ数や内容の充実度により異なります。市販の紙に年表と箇条書きであれば、整合性の判断が取れる環境で1日あれば簡易的な社史を作成できますが、資料収集や取材、執筆、デザイン、印刷などの工程を含め、最低でも6ヶ月から1年半程度の期間が必要とされています。

なお、社史の制作は企業の広報部門や総務部が中心となって行うことが一般的ですが、外部のライターや編集プロダクションに依頼するケースもあります。社内に歴史に詳しいメンバーを集め、委員会を立ち上げることで効率的に制作進行が可能となります。

社史のフォーマット

社史のフォーマットには、紙媒体やデジタル版(PDFやウェブページ)などさまざまな形態があります。以下に主な形式を挙げます。

| 漫画社史 | 視覚的に伝わりやすい – 物語とイラストで直感的に理解できるため、社員や顧客に親しみやすい。 感情移入しやすい – キャラクターを通じて創業者の思いや会社の成長ストーリーに共感を持って伝えられる。 幅広い層にリーチ可能 – 子どもから大人まで楽しめ、活字離れした人にも興味を持ってもらいやすい。 読みやすく記憶に残る – 文章だけの社史よりも、ビジュアルがあることで記憶に残りやすい。 SNSやデジタル展開がしやすい – 1ページずつ公開したり、動画化するなど二次利用がしやすい。 |

| テキスト | 詳細な記録が可能 – 会社の歴史や経営理念、出来事を正確かつ網羅的に記述できる。 フォーマルな印象を与える – 公式な文書としての信頼性が高く、企業のブランディングに貢献。 保存性が高い – 書籍やPDFなどの形で長期間保存しやすく、後世に残せる。 社内外の関係者に向けた資料として使える – 社員教育や株主向け資料としても活用可能。 他のフォーマットに転用しやすい – 要約を作成し、動画・プレゼン資料・Web記事などに展開しやすい。 |

| 画像+テキスト | ビジュアルとストーリーを融合できる –写真やイラスト、コラムを活用し、楽しく読みやすい社史が作れる。 時代ごとの特集が可能 – 会社の成長過程を雑誌の特集記事のように分かりやすく構成できる。 インタビューやコラムを取り入れやすい – 社員や関係者の声を反映し、多角的な視点で歴史を伝えられる。 デザイン性が高く、ブランドイメージを強化 – おしゃれなレイアウトで、企業の魅力を引き立てられる。 冊子やデジタルマガジンとして配布可能 – 企業イベントやリクルート活動で活用できる。 |

| 写真+インタビュー | リアルな体験談を伝えられる – 創業者や社員の生の声を通じて、会社の歴史に臨場感を持たせられる。 ストーリー性が強く、共感を得やすい – 企業の成長過程や苦労話が人間味を持って伝わる。 社内外の関係者との絆を深める – インタビューを通じて、過去の功績や貢献者への感謝を表せる。 文章が柔らかく読みやすい – 会話形式なので、専門的な内容でも親しみやすく伝えられる。 動画や音声コンテンツに展開しやすい – ポッドキャストや社内研修用の映像資料としても活用可能。 |

| 動画+音声 | インパクトが強く、記憶に残りやすい – 映像と音声の相乗効果で、視聴者に強く印象を残せる。 ストーリーを感動的に伝えられる – ドキュメンタリー風やアニメーションなど、表現方法の幅が広い。 SNSやYouTubeで広く発信できる – 若年層にもリーチしやすく、企業のブランディングに貢献。 社内研修や採用活動に活用できる – 新入社員への会社紹介やリクルート活動に効果的。 短時間で要点を伝えられる – 長い文章を読むよりも、数分の動画で効率的に歴史を理解できる。 |

社史の形式選びは、伝えたい内容や目的、そしてターゲットとなる読者層によって最適なものが異なります。以下に各形式の特徴と選び方のポイントをまとめます。

- 漫画や動画形式:親しみやすさを重視

- テキスト形式:正式な記録を残したい場合

- 雑誌形式:デザイン性や特集感を出したい場合

- インタビュー形式:リアルな声を届けたい場合

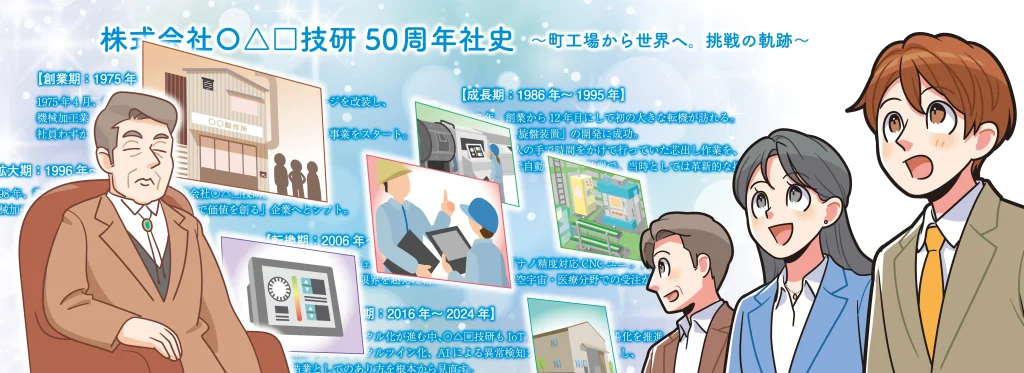

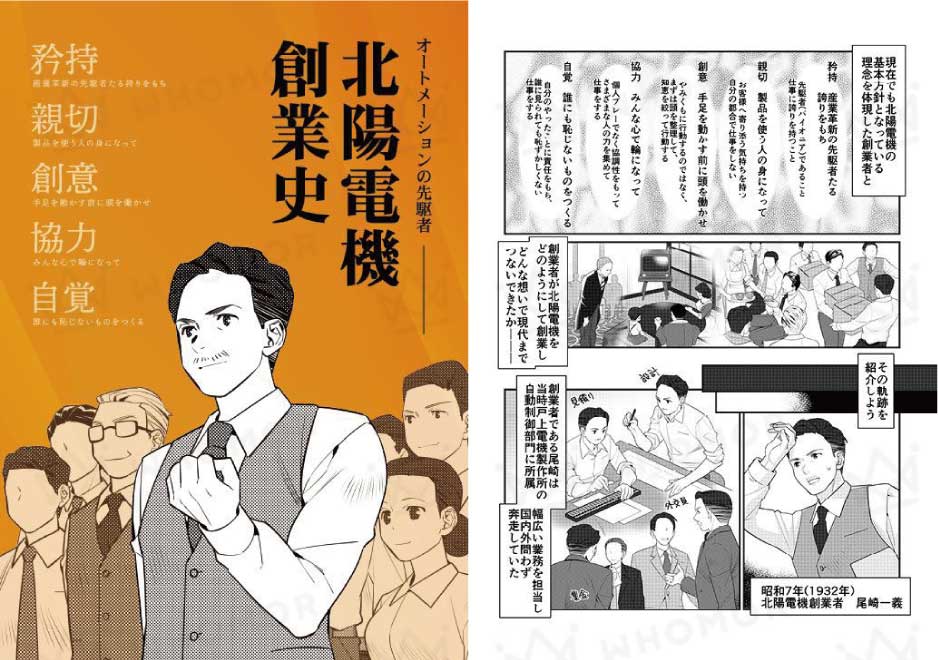

漫画を活用した社史

社史・周年史に漫画を取り入れることで、文章だけでは伝えきれない企業の歴史やエピソードをわかりやすく伝えることができます。漫画は複雑な内容をわかりやすく伝えると同時に、登場人物の感情を描写することで読者との距離を縮める効果があります。

創業者の想いや時代背景を文字にすると伝わりづらいですが、ストーリーにすることでより読み手の感情を響かせる社史を作ることが可能です。

創業75周年漫画

お客様の声

社史の具体的な作成方法

社史の作成は、企業の歴史や価値観を後世に伝える重要なプロジェクトです。以下に、社史作成の具体的な手順をまとめます。

1.目的と対象読者の明確化

社史を作成する目的や、誰に何を伝えたいのかを明確にします。

2.編集委員会の設立

社内で編集委員会を立ち上げ、責任者やメンバーを選定します。企業の歴史に詳しい人物、一般的なPC操作に慣れた人物、そして可能であればデザインの理解がある人物が望ましいです。

3.予算とスケジュールの策定

社史の規模や内容に応じて、予算を設定します。簡易なものなら数万円、充実した内容で高品質なものにする場合は数百万円以上かかることもあります。また、制作スケジュールを立て、発行日から逆算して各工程の期限を設定します。

4.掲載内容の検討

創業の背景、事業の発展、重要な出来事、社長メッセージ、社員の声、写真や資料など、社史に盛り込みたいコンテンツをリストアップします。

5.形式とデザインの決定

社史の形式(冊子、デジタルブック、映像コンテンツなど)やデザインを決定します。親しみやすさを重視するなら漫画や動画、正式な記録を残したいならテキスト形式、デザイン性や特集感を出したいなら雑誌形式など、目的に合わせて選択します。

6.資料収集と取材

社内外の資料を収集し、必要に応じて関係者への取材やインタビューを行います。過去の社内報やニュースリリース、写真なども集めます。

7.原稿作成と校正

収集した資料をもとに原稿を作成し、誤字脱字や内容の確認を行います。複数人で校正することで、精度を高めます。

8.レイアウトとデザインの確定

原稿と写真、図表などを組み合わせてレイアウトを作成し、全体のデザインを確定します。

9.印刷・公開

最終データをもとに印刷やデジタル公開を行います。

10.完成

完成した社史を社員や取引先、関係者に配布し、企業の歴史や価値観を共有します。また、新入社員の研修資料や広報ツールとしても活用できます。

社史作成で失敗しやすいポイント

目的が曖昧なまま進める

✅ 失敗例: 「とりあえず作る」となり、完成した社史が誰にも読まれず形だけのものになってしまう。

🔹 対策: 「社内向けの教育資料として活用する」「顧客や取引先に会社の信頼性を示す」など、明確な目的を設定する

情報が網羅的すぎて読みにくい

✅ 失敗例: 創業からの出来事を時系列に詰め込みすぎて、読みにくくなり、途中で飽きられてしまう。

🔹 対策: すべての出来事を盛り込むのではなく、重要な転換点をピックアップし、ストーリー性を持たせることが効果的

文章が堅苦しく、退屈なものになる

✅ 失敗例: 会社の公式記録を重視しすぎて、ただの年表のような内容になり、感情移入ができない。

🔹 対策: 創業者のエピソードや社員の体験談を交えることで、読みやすく共感を生む内容にすることが大切

デザインや表現方法を考えずに進める

✅ 失敗例: 文章のみの単調な構成になり、見た目がつまらなくなる。逆に、デザインにこだわりすぎて中身が薄くなるケースも。

🔹 対策: 読者の興味を引くように、写真やイラストを適切に配置し、レイアウトに工夫を加えることが必要

スケジュールに余裕がない

✅ 失敗例: 制作期間が短すぎて、内容の精査やデザインの調整が不十分になり、質の低い社史が完成してしまう。

🔹 対策: 社史の制作には1年以上を要するケースが多いため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要

外部に依頼する際、費用だけで決める

✅ 失敗例: 費用を抑えることを優先し、質の低い社史が完成してしまう。

🔹 対策: 制作実績や評判、提案力などを総合的に判断し、外注先を選定することが望ましい

企業にとって都合の悪い事実を記載しない

✅ 失敗例: 不祥事や債務整理などの負の出来事を避けて記載し、読者からの信頼を損なう。

🔹 対策: 客観的な事実に基づき、マイナスの事実にも真摯に向き合って記載することで、信頼性を高められる

古い写真や資料の収集が不十分

✅ 失敗例: 過去の写真や資料が不足し、社史の内容が薄くなってしまう。

🔹 対策: 早めにOB・OGなど関係者に連絡を取り、資料を収集することが重要

デザインの好みの不一致

✅ 失敗例: デザインラフが上がってきたが、社内でイメージと違うという意見が出て、スケジュールが遅延する。

🔹 対策: 社内でデザインの方向性を事前にすり合わせ、会社の社風や今後のビジョンに合ったデザインを決めておくことが必要

年表の作成が不十分

✅ 失敗例: 年表が整理されておらず、社史の流れがわかりにくい。

🔹 対策: 世界や日本のニュースと一緒に自社の年表をまとめることで、影響や行動が見えやすくなる

社史作成での実際の失敗体験談

失敗事例①:誰も読まない100ページの大作

ある企業が創業50周年を記念して社史を作成しました。経営陣の意向で「すべての出来事を詳細に記録する」ことが最優先され、100ページを超える大作になりました。ところが、完成後に配布しても「長すぎて読めない」と社員に敬遠され、結局ほとんど読まれずに終わりました。

失敗のポイント:

- 目的を「詳細な記録」に置きすぎて、読者目線を忘れた

- ストーリー性やビジュアルの工夫がなく、単なる記録になってしまった

改善策:

- 重要なエピソードを厳選し、簡潔にまとめる

- 図解や写真を活用し、視覚的に伝わる工夫をする

- 要点をまとめた「ダイジェスト版」も作成し、手軽に読める形にする

失敗事例②:創業者の美談ばかりで社員の共感を得られなかった

ある会社の社史では、創業者の努力や成功談ばかりが強調され、社員や現場の視点がほぼなかった。その結果、「経営陣の自己満足では?」という印象を持たれ、社員からの共感を得られませんでした。

失敗のポイント:

- 創業者や経営陣の視点だけで作られ、現場の声が反映されなかった

- 成功話ばかりで、困難をどう乗り越えたかのリアリティがなかった

改善策:

- 社員やOBへのインタビューを取り入れ、さまざまな視点を加える

- 会社の成長の裏にある苦労やチャレンジのストーリーも描く

社史の作り方まとめ

社史の作成において失敗を防ぐためのポイントは以下のとおりです。

- 目的を明確にする:誰に、どのようなメッセージを伝えたいのかを明確に定めることが重要です。

- ストーリー性を持たせる:単なる年表ではなく、感動や共感を呼ぶ構成にすることで、読者の興味を引きます。

- 社員や関係者の声を取り入れる:多様な視点を反映させることで、内容に深みと共感性を持たせます。

- ビジュアルと可読性のバランスを取る:写真やイラストを効果的に活用しつつ、読みやすさを確保することが重要です。

- 活用方法まで考える:社史をどのように活用するか(研修、採用活動、広報など)を計画し、作成段階から戦略的に取り組むことが求められます。

このポイントを踏まえ社内外に発信していく社内報を作ってみましょう。

FAQ

社史を作るうえで大事なポイントは?

社史作成で大切なのは、まず「誰に何を伝えるか」という目的を明確にすることです。単なる年表ではなく、感動や共感を呼ぶストーリー性を持たせ、社員や関係者の声を反映させることで深みを出します。さらに、写真やイラストを効果的に活用し、可読性とのバランスを保ちながら、研修や採用、広報など活用方法まで戦略的に計画することが大切です。

社史で失敗しやすい原因は?

社史作成で失敗しやすい原因の1つに、目的が曖昧なまま進め、単なる記録になってしまうことがあります。また、情報を詰め込みすぎて読みづらくなり、堅苦しい文章で共感を得られず、デザインや表現に工夫が欠ける点も問題です。十分な資料収集と社内での意見調整、スケジュールの余裕が必要です。

社史のフォーマットの特徴は?

目的や伝えたい内容に応じて多様な形式が選べます。漫画や動画は視覚的で親しみやすく、共感や臨場感を伝えやすい一方、テキスト形式は正確な記録と公式感を重視します。雑誌形式はデザイン性や特集感があり、インタビュー形式は関係者の生の声を反映し社内外の絆を深めます。また、各形式は研修や採用、ブランディングにも転用しやすく、長期保存にも適しています。