- #広告漫画コラム

漫画とは?定義や歴史、日本と海外の違い、売上ランキングなどをご紹介!

漫画は、絵と文字を融合させた独自の表現手法を持つメディアであり、日本が世界に誇る文化の一つです。娯楽としての役割はもちろん、教育や社会問題の啓発にも活用され、幅広い読者層に親しまれています。日本独自のコマ割りやキャラクター表現は、海外のコミックとは異なる進化を遂げ、世界中で多くのファンを獲得してきました。本記事では、漫画の定義や歴史、日本と海外の漫画文化の違い、そして売上ランキングを通じて、その魅力と奥深さに迫ります。

漫画は、絵と文字を組み合わせて物語や感情を表現する独自のメディアであり、日本が誇る世界的な文化の一つです。その多様性は広く、子どもから大人までさまざまな層に楽しまれています。本記事では、漫画の定義や歴史を紐解き、日本と海外の漫画文化の違いを解説します。また、注目の売上ランキングもご紹介し、漫画の魅力とその奥深さに迫ります。漫画ファンの方も、これから漫画を知りたい方も楽しめる内容となっています。

目次

漫画とは?

漫画は、絵と文字を組み合わせた独自の視覚的ストーリーテリングの形式で、エンターテインメントだけでなく教育や文化的メッセージの伝達にも活用される多機能なメディアです。日本発祥として広く知られる一方、世界各地には類似する形式のコミックやグラフィックノベルも存在し、それぞれ独自の文化や伝統を反映しています。また、漫画は単なる娯楽作品にとどまらず、芸術的価値や学術的な視点からも評価されるメディアとしての側面も持っています。

一般的な漫画の解釈

1.物語を絵と文字で表現

漫画はコマ割りや吹き出し、擬音語を活用し、物語を視覚的に伝える特性があります。文字だけでは伝えきれないキャラクターの感情や動き、背景の雰囲気などを絵を通じて読者に届けることができます。

2.幅広いジャンル

漫画のジャンルは多岐にわたり、少年漫画や少女漫画、青年漫画、女性漫画など、読者層に合わせた作品が揃っています。また、ホラーやSF、恋愛、歴史、スポーツ、ミステリーなど、さまざまなテーマを扱い、誰もが楽しめる内容が用意されています。

3.日常に根付いた存在

日本では漫画は雑誌や単行本、オンラインプラットフォームを通して日常生活に深く根付いています。子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでおり、スマホやコンビニなどで気軽に購入できるため、移動中や休憩時間に読む文化が形成されています。この身近さが、日本における漫画の特別な地位を築いています。

専門的な視点

1.形式と技術

漫画は、視線誘導やページ構成といった高度な技術によって読者の没入感を高める工夫が施されています。

コマ割り

物語の進行や緊張感を調整するために大小さまざまなコマを配置し表現します。特に日本の漫画は、縦の流れや斜めのコマなどを活用し、独特の視覚的リズムを生み出しています。

擬音語・擬態語・漫符

日本語特有の豊富な擬音が音や動きのニュアンスを伝え、物語をよりリアルに感じさせます。

2.物語性とキャラクター

漫画では、キャラクターの魅力が読者を引き付ける重要な要素となります。キャラクターの個性や成長が丁寧に描かれることで、物語に感情移入しやすくなります。また、日本の漫画はキャラクターが内面で葛藤するシーンを重視することが多く、心理描写が深い点が特徴です。

3.歴史と進化

漫画の形式は、長い歴史を経て独自の進化を遂げてきました。

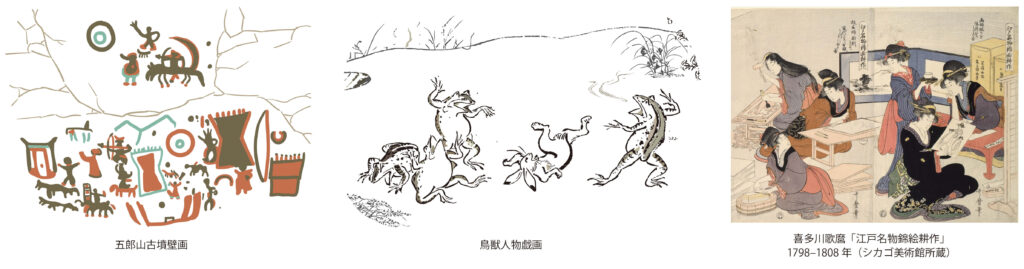

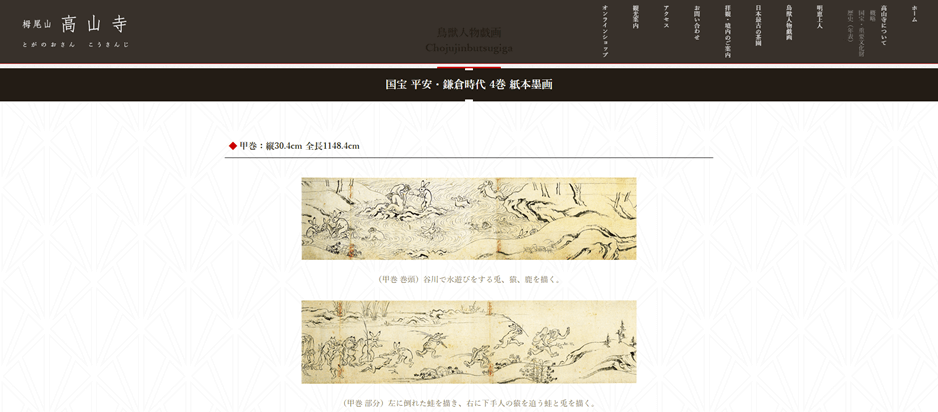

| 平安時代末期~鎌倉時代初期 | 『鳥獣人物戯画(鳥獣戯画)』は、その描写と風刺性から日本漫画の原点と言われています。 |

| 江戸時代 | 浮世絵や絵巻物の中に、漫画の原型となる「戯画」が見られます。 |

| 明治時代 | 新聞の風刺画やヨーロッパの漫画文化の影響を受け、現代漫画の基礎が形成されました。 |

| 戦後 | 手塚治虫が「ストーリー漫画」という形式を確立し、多様なジャンルの発展を促しました。 |

| 現在 | 漫画はデジタル化が進み、電子書籍やウェブトゥーンとして世界中で簡単に楽しめるメディアへと進化しています。 |

4.芸術としての評価

漫画は単なる娯楽を超え、国内外で芸術として高く評価されています。アートギャラリーでの展示や学術研究の対象となり、その文化的価値が再認識されています。さらに、「漫画学」という学問分野も確立されており、ストーリー構成、視覚表現、社会的影響といった多角的な視点から研究が進められています。このように、漫画は表現の枠を広げ、芸術的・学術的な分野で重要な存在となっています。

5.経済的な影響

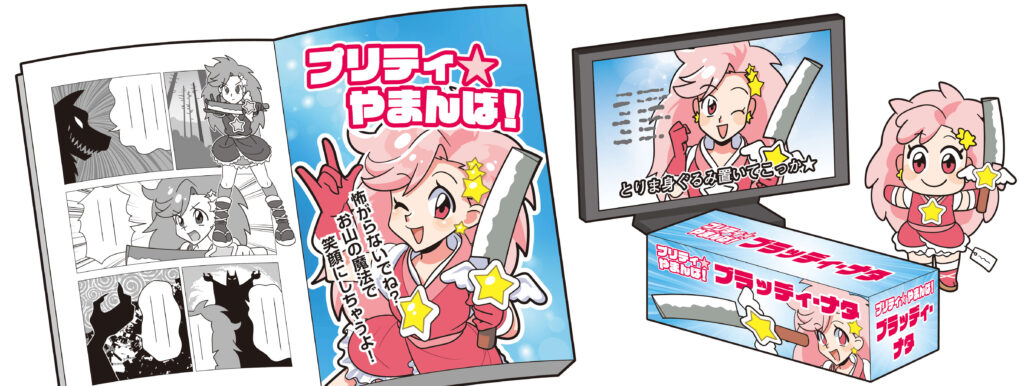

漫画は、出版業界の主要な柱として日本経済に多大な影響を与えています。特に商業漫画は、アニメ化や映画化、グッズ展開といった形で多角的に展開され、その収益構造が国内外で注目されています。また、近年では広告漫画も広まり、商品のプロモーションや企業ブランディングに活用されるなど、新たな市場価値を生み出しています。

漫画が生まれた背景と目的

1.娯楽としての漫画

古代からの絵物語

人類は古代から、絵を使って物語を伝える手法を用いてきました。壁画や絵巻物、浮世絵などは、視覚的に情報を共有しながら娯楽を提供する手段として発展してきました。

平安時代末期~鎌倉時代初期に描かれたとされる「鳥獣人物戯画(鳥獣戯画)」は、最古の漫画とも称され、庶民に親しまれる娯楽作品として大きな人気を集めました。このような絵物語の系譜は、現代漫画の基礎を形作る重要な文化的遺産となっています。

近代の漫画

明治時代以降、日本の漫画文化は西洋の風刺画や新聞連載漫画の影響を受けつつ発展しました。その中で、北澤楽天の『田吾作と杢兵衛』や『灰殻木戸郎』といった作品が登場し、ユーモアや風刺を取り入れた日本独自の漫画文化を形成する礎となりました。

2.情報伝達の手段

風刺画や社会批判

政治や社会問題を描いた風刺画は、一般市民に複雑な政治や社会問題を分かりやすく伝える役割を果たしました。明治時代の新聞に掲載された漫画は、複雑なテーマをユーモアや視覚的な表現を通じて庶民に届け、政治や社会の動きを身近に感じさせる効果を持っていました。

教育目的の漫画

教育漫画は、楽しさと学びを両立させる効果的な媒体として、子どもから大人まで幅広い層に利用されています。歴史や科学、社会問題などのテーマを視覚的に分かりやすく伝えることで、難解な内容を身近に感じさせる工夫がされています。

3.文化や思想の表現

創作者の自己表現

漫画は、創作者にとって思想や価値観を自由に表現する手段の一つとして活用されます。個人の感情を深く掘り下げたものから、社会問題を提起するもの、未来への希望やビジョンを描いたものまで、多岐にわたるテーマが扱われます。この多様性こそが、漫画を独創的かつ魅力的なメディアとして際立たせています。また、創作者の個性が強く反映されるため、読者に対して強いメッセージを届けることができる点も特徴です。

社会の反映

漫画は、その時代の文化や社会の価値観が色濃く反映されます。例えば、戦後の日本では、困難な状況を乗り越えようとする希望や再生をテーマにした作品が多く生まれ人気を集めました。

4.共感や癒しを提供するため

キャラクターへの共感

読者がキャラクターの成長や苦悩、冒険に共感することで、自身の感情を整理したり癒されたりします。キャラクターの感情や行動に自分を重ねることで、読者は自身の感情を整理したり、癒しを得たりすることができます。

現実逃避の手段

忙しい日常や困難な現実から一時的に離れるための手段として、漫画の存在が重宝されてきました。フィクションの世界に浸ることで、ストレスを軽減し、新たなエネルギーを得ることができるため、漫画は心のリフレッシュに寄与する存在として重宝されています。

5.ビジネスとしての発展

出版業界の柱

漫画は雑誌や単行本、オンラインプラットフォームを通して広く販売され、出版業界を一翼を担っています。その多様なジャンルと魅力的なストーリーにより、幅広い層の読者を引き付け、業界全体の収益を支えています。

グッズやメディア展開

漫画はアニメや映画の原作としてだけでなく、キャラクターグッズやゲームなど多岐にわたるメディア展開を通じて、経済的な利益を生み出しています。こうした二次利用は、漫画の魅力をさらに広げ、新たなファン層を取り込む要因となっています。

6.社会や未来を変える力

社会問題を喚起する作品

環境問題や貧困、戦争といった社会問題をテーマにした漫画は、多くの読者に現実の課題を考える機会を提供します。

未来へのインスピレーション

SFやファンタジー作品は、読者に新しい視点やアイデアをもたらすとともに、現実の技術革新や文化にも影響を与えることがあります。未来への可能性を描くこれらの作品は、創造性を刺激し、多くの人々に夢や挑戦の意欲を与えます。

漫画の定義

漫画は、日本が世界に誇る文化的な表現形式の一つであり、絵と文字を組み合わせて物語や情報を伝える媒体です。幅広いジャンルと多彩な表現技法を持つ漫画は、娯楽作品としてだけでなく、教育や社会問題の啓発、メッセージの伝達手段としても活用されています。このセクションでは、漫画の基本的な定義を一般的な視点から紹介するとともに、専門的な観点からもその特性や意義を詳しく解説します。

漫画の一般的な定義

1.絵と文字の融合

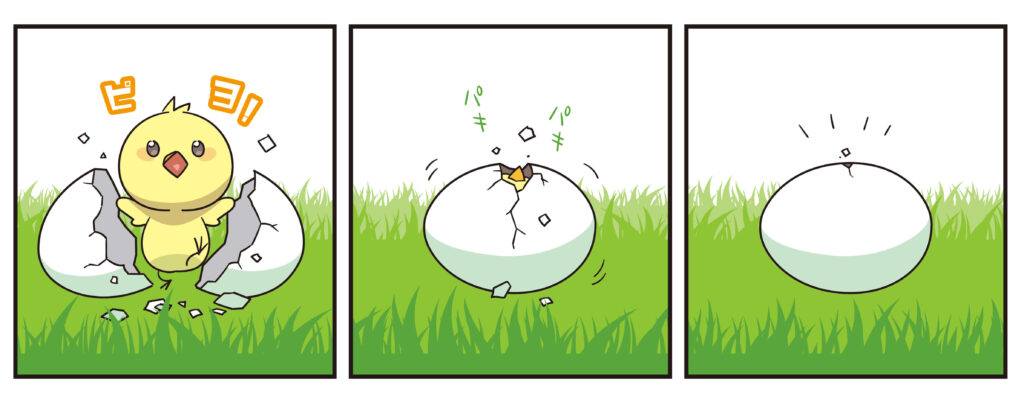

漫画は、絵と文字を融合させて物語を展開する媒体です。コマごとのイラストは時間の経過や場面の変化を視覚的に表現し、吹き出しやナレーションがキャラクターの台詞や状況説明を補完します。この手法によって、読者は物語を視覚的に追体験し、登場人物の感情や出来事の流れを直感的に理解することができます。

2.コマ割りによる時間と空間の表現

漫画の特徴の一つに「コマ割り」を活用した技法があります。

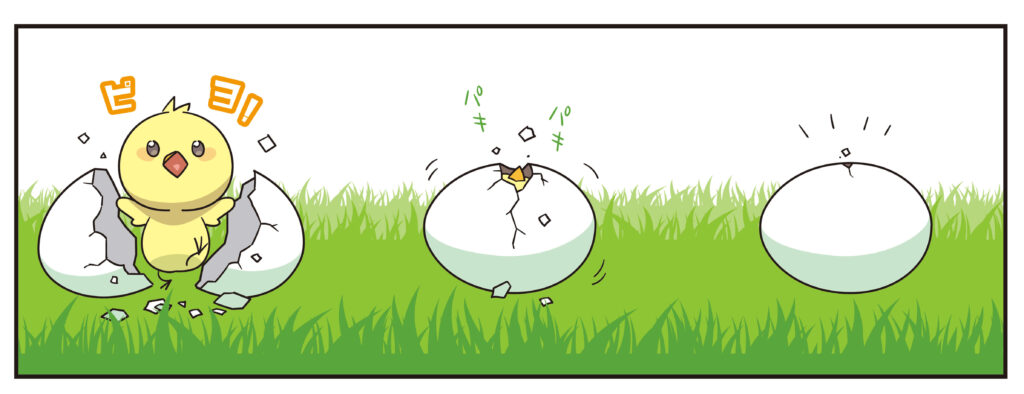

3つの卵からひよこが生まれてくるイラストがあります。これをコマ割りすると…

1つの卵から1匹のひよこが生まれてくる、という表現になります。このことからコマ割り=時間経過を表現しているということになります。

3.娯楽としての役割

多くの漫画は娯楽を目的としており、読者に笑いや感動、興奮といった多様な感情体験を提供します。ジャンルも多岐にわたり、幅広いニーズに応える作品が存在します。漫画は雑誌や単行本、WEB配信で販売され、手軽に楽しめるメディアとして日常生活に深く根付いています。

4.幅広い読者層への対応

漫画は、子ども向けの明るく冒険心あふれる作品から、大人向けの社会問題や心理描写を深く掘り下げた作品まで、幅広い層に向けて制作されています。この多様なテーマと表現が、読者のニーズに応え、漫画文化の普及と高い人気を支える大きな要因となっています。

漫画の重要な構成要素

漫画の定義を理解するためには、その主要な構成要素を知ることが重要です。以下に、漫画を構成する要素を挙げ、それぞれの役割を詳しく解説します。

1.ストーリー

漫画のストーリーは、テーマ(物語の主題)、プロット(物語の展開や構成)、キャラクター(登場人物の個性や背景)を組み合わせて構成されます。これらは物語全体の方向性を示し、読者を引き込む要素として重要です。

2.コマ(フレーム)

コマ(フレーム)は、漫画の物語を展開するために欠かせない要素です。時間の流れや場面の変化を視覚的に表現する役割を担い、読者はコマを順番に追うことで物語を理解していきます。

例えば、大きなコマは重要なシーンを強調し、劇的な瞬間を印象付ける効果があります。一方、小さなコマはテンポの速い会話や緊張感のある場面を描写する際に使用され、物語にリズムを生み出します。さらに、コマの形や配置は視線誘導を意識した工夫が施されており、読者の没入感を高める重要な要素となっています。このように、コマは物語の進行を視覚的にサポートし、漫画特有のストーリーテリングを支えています。

3.吹き出しと台詞

キャラクターの感情や会話を視覚的に伝える重要な要素です。吹き出しの形状によって伝え方が異なり、通常の丸い吹き出しは会話を、ギザギザの吹き出しは叫び声や強調を表現します。また、文字の太さや大きさを変えることで、特定の台詞を強調したり、点線の吹き出しを使用して不安やつぶやきを示したりすることができます。これにより、読者はキャラクターの声色や感情を視覚的に感じ取ることができます。

4.擬音語・擬態語

擬音語・擬態語も漫画の表現に欠かせない要素です。ドアが開く「ギー」や衝撃音の「ドン」など、音を文字として可視化することで物語に臨場感を与えています。また、「ハッ」とした驚きや「ジワッ」とした感動など、キャラクターの心理状態を補足し、場面の緊張感や感情の流れを読者に伝える役割も果たします。

漫画の形式

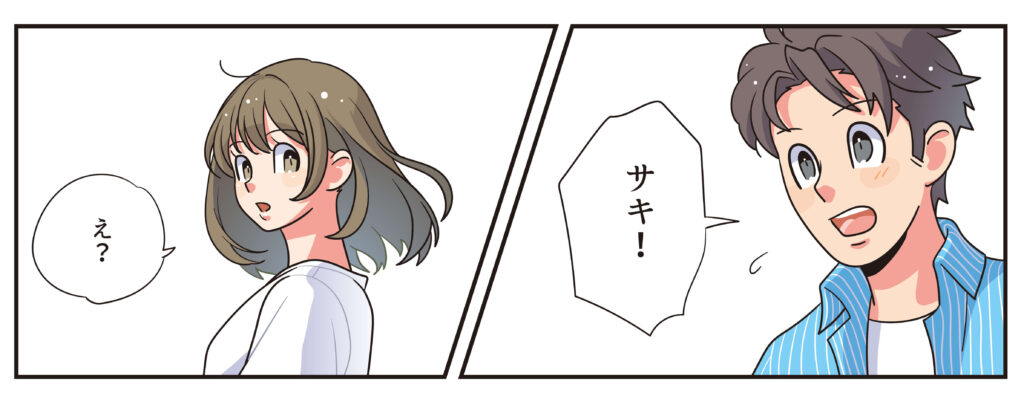

漫画の形式は多岐にわたり、読者の目的や嗜好に応じてそれぞれの特徴があります。

- 単行本:特定の漫画作品をエピソードごとにまとめたもので、コレクターに人気です。長編作品が並ぶと壮観で、保存しやすいPPコートの表紙が多用されます。一方、漫画雑誌は複数の作品が連載形式で収録されており、週刊誌は短期間で新作を楽しめる魅力がありますが、特定の作品を読み返しにくい特性があります。

- ウェブ漫画:端末さえあれば大量の作品が読めるのが強みで、無料・有料、期間限定公開など配信形態も多様です。ただし、紙媒体に比べ記憶に残りにくいとの研究結果もあります。

- 新聞漫画:短編形式で日常ユーモアや社会風刺を扱うことが多く、4コマ漫画との親和性が高いです。4コマ漫画は短編形式で手軽に読め、老若男女に人気があります。

- 4コマ漫画:4つのコマを縦に配置または2段構成でコマを配置し、ストーリーを簡潔に展開する短編形式の漫画です。そのシンプルな構成により、気軽に読めて理解しやすく、幅広い年代層から親しまれています。短いながらも起承転結が明確で、ユーモアや風刺を効かせた内容が多い点も特徴です。また、4コマ漫画を集約した単行本として出版されることが多く、新聞漫画などとも相性が良いため、日常的に楽しめる人気の形式です。

- アニメコミック:アニメ作品のシーンをそのまま使用し、漫画形式に編集した作品です。主にフルカラーで制作されており、特に子ども向けの作品に多く見られます。アニメの映像をそのまま紙面に落とし込んでいるため、絵の鮮やかさや動きの印象が強く、文字数は少なめです。そのため、文章を読み込むというよりも「見る」感覚に近い楽しみ方が特徴です。

- 同人誌:同じ趣味や志を持つ個人やサークルが制作・頒布する冊子形式の作品を指します。商業出版物とは異なり、自由度が高く、独自のテーマや創作スタイルが採用される点が特徴です。頒布数は限られており、特定のイベントやオンラインで販売されることが多いため、入手難易度が高く、一部のコレクターに人気があります。ただし、一般の書店では取り扱われることが少なく、広く認知されることは稀です。

このように、漫画は形式ごとに異なる魅力があり、日常的な楽しみや収集欲、気軽な閲覧体験など、多様な楽しみ方を提供しています。

漫画の歴史

漫画の歴史は、日本文化の一部として古くから発展してきました。漫画は単なる娯楽にとどまらず、その時代ごとの価値観や社会背景を映し出す「時代の鏡」としての役割を果たし、文化交流の一翼を担う媒体でもあります。そのルーツを辿ると、日本最古の絵巻物とされる「鳥獣戯画(ちょうじゅうぎが)」に行き着きます。この作品は擬人化された動物たちが描かれ、滑稽で生き生きとした物語が展開されており、現代漫画の表現形式の原型とも言われています。

漫画の起源と歴史

平安時代(794年~1185年)

日本最古の漫画とも言われる絵巻物『鳥獣人物戯画(鳥獣戯画)』が制作されました。この時すでにセリフが人物の横に書かれており、現代のフキダシに近い表現が用いられていました。また、時間経過や場面転換を示すために、同じキャラクターが異なる位置に描かれる技法も使用されており、これは現在の「コマ割り」に通じる表現が用いられていました。

鎌倉時代(1185年~1333年)

京都の貴族たちの恋愛を題材にした絵巻物や、挿絵入りの短編物語などが制作されました。この時代の代表的な作品として『御伽草子(おとぎぞうし)』があります。※草紙(ソウシ)は娯楽を求めたものです。

江戸時代(1603年~1868年)

京都で「物之本(もののほん)」と呼ばれる教養や文学を目的とした本が出版されました。一方、江戸では娯楽を目的とした本が広く普及し、髪結い(理髪店)などの公共の場にも置かれるようになり、気軽に読まれる文化が浸透していきました。

明治時代(1868年~1912年)

漫画の語源ともなる、北澤楽天の『田吾作と杢兵衛』『灰殻木戸郎』が制作されました。これらの作品は、日本で初めて複数のコマを連続させた形式を採用し、現代漫画の原型となりました。また、この時代には「コマ絵」と呼ばれる叙情的な一コマ漫画も多く制作されました。一コマのイラストにユーモアや皮肉、風刺を込めた作品は、新聞や雑誌の風刺画として庶民の関心を集め、広く愛読されました。

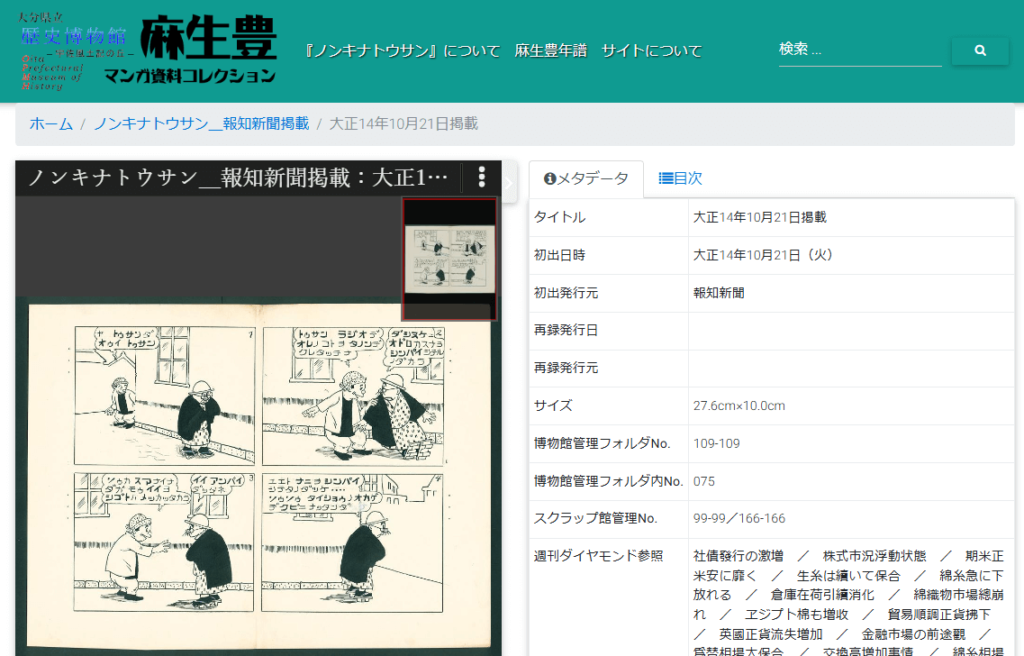

大正時代(1912年~1926年)

子供向け漫画や家庭生活をテーマとした漫画が広まり、ジャンルとして定着し始めた時代です。この時期の代表作として、麻生豊の『ノンキナトウサン』が挙げられます。この作品は、現代漫画の基本形式であるコマ割りを用い、セリフをフキダシで囲む手法を採用していました。

昭和時代(1926年~1989年)

夏目房之介(なつめふさのすけ)は「オノマトペ」(擬音語・擬態語)を文字として漫画に組み込む表現技法を「音喩(おんゆ)」と名付けて紹介し、漫画表現の多様性を象徴する造語として広まりました。たとえば「ワンワン」や「バタン」「ビリビリ」など、音や動きを視覚的に伝える文字が読者に臨場感を与える技法です。

この時代までに、漫画を構成する主要な要素である絵、キャラクター、セリフ、ストーリー、コマ割り、フキダシ、擬音が全て揃いました。

この時代には、『ルパン三世』(1967年)、『ドラえもん』(1970年)、『ベルサイユのばら』(1972年)、『ブラックジャック』(1973年)など、現在も高い評価を受けている作品が次々と生み出されました。これらの作品は、エンターテインメントとしての漫画の地位を確立すると同時に、多様なジャンルやテーマの可能性を広げました。

その後、平成・令和と時代が移り変わる中で、漫画の表現技法や絵柄にはトレンドの変化が見られましたが、基本的な構成要素は変わらず受け継がれています。特筆すべきは、平成時代以降のデジタル技術の進化により、雑誌や単行本だけでなく、インターネット上でも漫画を閲覧できるようになった点です。これにより、ウェブ漫画や電子書籍の普及が進み、漫画は紙媒体からデジタル媒体へと領域を広げ、より多様な読者層にリーチできるようになりました。

日本の漫画と海外の漫画はここが違う

漫画は日本国内のみならず、アメリカやヨーロッパなど世界各国で発展し、愛されているエンターテインメントの一つです。しかし、各国の漫画には独自のスタイルや文化が存在し、それぞれの背景に応じた特徴があります。本記事では、日本の漫画と海外の漫画、特にアメリカンコミックスやフランス発祥の「バンド・デシネ」を中心に、その違いを解説していきます。

出版形式と媒体の違い

| 日本 | 海外 | |

| 連載 | 雑誌連載が主流 | 雑誌連載が少ない |

| 巻数 | 巻数が多い 長編が多い | 巻数が少ない 短編が多い |

| カラー | モノクロが主流 | フルカラーが主流 |

| 読み方 | 縦読み (右上から左下) | 横読み (左から右) |

| コマ割り | 大小形もさまざま | 均一な四角形 |

| ジャンル | バトル、恋愛、ホラー、歴史、日常系など幅広いジャンル | 勧善懲悪(ヒーローが活躍) |

| 内容 | 主人公の成長 感情の変化 | キャラクターは理想化された強さや正義を象徴する存在 |

日本の漫画の売上ランキング

1位:ONE PIECE(ワンピース)

| 累計発行部数 | 5億1000万部以上(2024年時点) |

| 作者 | 尾田栄一郎 |

| 連載期間 | 1997年~現在(週刊少年ジャンプ) |

| 概要と魅力 | 「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を巡り、大海賊時代を舞台に描かれる冒険活劇。仲間との絆、夢の実現、戦闘シーンの迫力が世界中のファンを魅了し、長年にわたり売上トップを維持しています。 |

| 国際的な評価 | アニメ化や映画化も成功し、海外でも圧倒的な人気を誇ります。 |

2位:ゴルゴ13

| 累計発行部数 | 3億部以上 |

| 作者 | さいとう・たかを |

| 連載期間 | 1968年~現在(ビッグコミック) |

| 1968年~現在(ビッグコミック) | 世界最高のスナイパー「デューク東郷」が活躍するハードボイルドな作品。社会情勢やリアルな描写が特徴で、50年以上にわたり連載を続ける日本最長寿漫画です。 |

| 国内評価 | 大人向け作品として安定した人気を誇ります。 |

3位:名探偵コナン

| 累計発行部数 | 2億7000万部以上 |

| 作者 | 青山剛昌 |

| 連載期間 | 1994年~現在(週刊少年サンデー) |

| 概要と魅力 | 天才少年探偵・江戸川コナンが数々の難事件を解決する推理漫画。緻密なトリックや魅力的なキャラクターが人気の理由です。 |

| 映画化の成功 | 劇場版シリーズも大ヒットを記録し、幅広い世代に支持されています。 |

4位:ドラゴンボール

| 累計発行部数 | 2億6000万部以上 |

| 作者 | 鳥山明 |

| 連載期間 | 1984年~1995年(週刊少年ジャンプ) |

| 概要と魅力 | 孫悟空を中心に、ドラゴンボールを巡る壮大なバトルと冒険を描く作品。バトル漫画の原型を作り、後の少年漫画に多大な影響を与えました。 |

| 国際的な評価 | 世界中でアニメが放送され、日本を代表するグローバルコンテンツとして君臨しています。 |

5位:NARUTO -ナルト-

| 累計発行部数 | 2億5000万部以上 |

| 作者 | 岸本斉史 |

| 連載期間 | 1999年~2014年(週刊少年ジャンプ) |

| 概要と魅力 | 忍者の世界を舞台に、落ちこぼれの少年・ナルトが成長し仲間と共に夢を追う物語。友情や努力、逆境を乗り越える姿が感動を呼びます。 |

| 海外人気 | 欧米を中心に圧倒的な人気を誇り、アニメやゲーム展開も成功。 |

※ 漫画全巻ドットコム 歴代発行部数ランキング より抜粋

世界の漫画・コミック 売上ランキング(日本以外)

1位:クラシックス・イラストレイテッド(Classics Illustrated)

| 累計発行部数 | 10億部以上 |

| 国 | アメリカ |

| 概要 | 「クラシックス・イラストレイテッド」は、文学の名作や歴史的物語をコミック形式で描いた作品集です。代表作には『ロビンソン・クルーソー』や『三銃士』などが含まれています。1941年から1971年にかけて発行され、全世界で多数の翻訳版が登場しました。特に児童教育の場で活用されることも多く、教育的価値が高いシリーズとして普及率の高さを誇っています。 |

1位タイ:ザ・ビノー(The Beano)

| 累計発行部数 | 10億部以上 |

| 国 | イギリス |

| 初登場 | 1938年 |

| 概要 | イギリスの児童向けコミック雑誌として長年愛され続ける「ザ・ビノー」。 キャラクター「デニス・ザ・メナス(Dennis the Menace)」や「ミニー・ザ・ミンカー(Minnie the Minx)」が特に有名です。 ユーモアと風刺に富んだ内容が特徴で、英国文化を代表する作品といえます。 |

1位タイ:ミッキーマウス(Mickey Mouse)

| 累計発行部数 | 10億部以上 |

| 国 | アメリカ |

| 初登場 | 1928年 |

| 概要 | 世界的キャラクター「ミッキーマウス」が登場するコミックシリーズは、ディズニーを象徴するキャラクターとして映画やアニメと並行して出版され、世界中の子どもから大人まで幅広い人気を集めています。コミック形式の展開は非常に多岐にわたり、新聞掲載や雑誌連載が長期にわたって続けられてきました。 |

4位:スーパーマン(Superman)

| 累計発行部数 | 6億部以上 |

| 国 | アメリカ |

| 出版社 | DCコミックス |

| 初登場 | 1938年 |

| 概要 | 世界的に有名なスーパーヒーロー。クリプトン星から地球にやってきた超人的な能力を持つ存在が、正義の象徴として描かれています。 |

5位:バットマン(Batman)

| 累計発行部数 | 4億8000万部以上 |

| 国 | アメリカ |

| 出版社 | DCコミックス |

| 初登場 | 1939年 |

| 概要 | ゴッサムシティの闇を守るダークヒーロー。心理描写やヴィラン(悪役)との対決が深く描かれることで、長年のファンを獲得しています。 |

まとめ

漫画の歴史は、千年以上前の絵巻物から始まり、現代のデジタル化されたウェブ漫画へと進化を遂げてきました。その歩みは、単なる娯楽にとどまらず、教育や啓発、国際的な文化交流の手段として多くの人々の生活に深く根付いています。漫画の過去を振り返ることで、その多様性と影響力を再認識し、今後どのような新たな可能性が広がるのかを考えるきっかけとなるでしょう。

漫画とは?

絵と文字を組み合わせた視覚的なストーリーテリングメディアで、エンターテインメントや教育、文化的メッセージの伝達に活用されます。多様なジャンルが存在し、歴史を経て進化を遂げ、芸術的価値や経済的影響を持つ多面的なメディアです。

漫画が生まれた背景と目的は?

漫画は古代の絵物語から発展し、娯楽や情報伝達、文化表現を担うメディアです。キャラクターへの共感やエンターテインメント性を提供し、出版業界や関連ビジネスの柱となります。また、社会問題の喚起や未来へのインスピレーションを与える多機能な存在として、幅広い目的と影響力を持っています。

漫画の歴史は?

漫画は平安時代の「鳥獣人物戯画」から始まり、江戸時代の浮世絵や明治・大正時代の風刺画を経て、戦後に手塚治虫が現代形式を確立。昭和以降は多様なジャンルが発展し、平成・令和ではデジタル化が進み、ウェブ漫画や電子書籍を通じて世界中で親しまれるメディアとなりました。各時代の社会背景や価値観を反映しながら進化を遂げている文化です。